Giovanni Segantini nasce nel 1858 in Trentino, e muore nel 1899 in una baita sullo Schafberg, nei Grigioni. Fu apolide per quasi tutta la vita, a causa di un banale errore della sorella(stra): e per questo motivo, nonostante già intorno ai trent'anni fosse noto in tutta Europa, non poté viaggiare che in Italia. E vi assicuro che la sua vita fu molto Misfits style.

Quand'è ancora bambino gli muore la madre, che dopo aver perso il primogenito (un anno dopo la nascita di Giovanni) era finita in una spirale depressiva irreversibile. A quel punto il padre, che è sempre in viaggio per lavoro, affida il ragazzino alla sorellastra Irene (la stordita di cui sopra), che però fatica a sua volta a mantenersi, e quindi Giovanni è di nuovo lasciato a se stesso.

Alla veneranda età di sette anni viene trovato a vagare per la città di Milano, e quindi spedito in riformatorio, dove un'anima pia nota il suo talento per il disegno e lo incoraggia. Dopo qualche anno, un altro fratellastro lo prende con sé autorizzandolo a collaborare nel proprio studio fotografico: imparare i rudimenti di quella che sarebbe stata una delle nuove grandi arti del '900 aiuterà molto Segantini a indirizzare e consolidare la sua sensibilità figurativa.

Nel 1874 comincia a seguire corsi all'Accademia di Brera, da cui finalmente si avvierà la tanto meritata carriera.

Comunque. Segantini è il classico artista che nei libri di testo viene appena citato, e ancora non s'è capito perché. Che ha lui da meno di Gustave Moreau? Moreau, per chi non lo sapesse, è questo qui:

Lo citiamo perché Segantini dipinge in un stile (tutto suo) che recupera influenze Simboliste, di cui Moreau è il principale esponente. Il Simbolismo è una corrente artistica nata a fine Ottocento che molto doveva ai poeti maledetti francesi tipo Baudelaire e Mallarmé, che avevano avviato un modo di fare poesia cupo e morboso, con tematiche come la morte, la solitudine dell'artista incompreso, l'amore doloroso, la donna come creatura aggressiva che spezza i cuori o come mistero insolubile e inafferrabile (che spezza i cuori comunque). Misoginia? Un po', ma i tempi stanno per cambiare. E proprio dalla paura della rapidità del cambiamento nasce questa tendenza allo spleen che percorre tutta la storia dell'arte dalla Belle Époque alla prima Guerra Mondiale.

Letteralmente spleen significa milza, ma nel linguaggio comune sta a indicare un umore - corporeo, si pensava - che la milza appunto secerneva, e che portava pittori e poeti a deprimersi e trovare ispirazione. Di fatto, di depressione si trattava: il mondo cambiava in fretta, l'urbanizzazione eccitava e soffocava insieme, e quindi spesso per avere tregua da una Parigi troppo frenetica ci si drogava all'inverosimile. In pratica i poeti maledetti erano gli hippies di due secoli fa, solo più snob e meglio vestiti.

Sulle tele dei pittori le suddette seghe mentali diventano quadri dai colori cupi e dalla stesura pastosa, specie di Rembrandt horror, dove sono protagonisti rossi (carminio, amaranto, ma anche scarlatto e vermiglio), verdi e viola, e ovviamente una profusione di ombre e fonti di luce teatrale, che illuminano drammaticamente la scena.

Il quadro che potete ammirare sopra corrisponde a questa descrizione (guardate quanto rosso! scelta non casuale) e ha un soggetto che sarà molto sfruttato in quegli anni: si tratta infatti della bella Salomé, principessa un po' deviata che dopo aver danzato stile 9 settimane e mezzo davanti al patrigno (nonché figlio di Erode, nonché ex cognato della madre, fuggitaconluimollandoilmarito), aveva ottenuto che ogni suo desiderio fosse esaudito, e aveva chiesto la testa di Giovanni Battista ("battista" cioè "che aveva battezzato Gesù") su un piatto d'argento - solo perché lui aveva dato della zoccola a sua mamma.

Quando si dice un'infanzia difficile.

Segantini non ritrarrà mai donne così crudeli e sensuali, al contrario: della femminilità indaga più ciò che è delicato e materno, silenzioso e pieno di tormento, arrivando a rappresentare angeli con volti di ragazza. Le sue donne si avvicinano di più ad alcune tele Preraffaellite, come quelle di Burne - Jones (qui a destra), Millais o Waterhouse: ninfe, naiadi di montagna, fibrose come legno, pure come il marmo.

Infine, Segantini è famoso per aver inaugurato in Italia una tecnica pittorica molto particolare: il Divisionismo.

In pratica è come il Puntinismo, il cui principio si basa sul dipingere a minuscole macchie di colore accostate l'una all'altra, svincolate però dal puro dato realistico e che si affidano invece al funzionamento del cervello: gli studi di ottica portati avanti a quell'epoca dimostrano infatti che il nostro modo di vedere i colori è associativo, per cui non esistono colori oggettivi nella percezione che abbiamo di essi, ma solo tonalità che accostate ad altre "cambiano" di volta in volta. Ad esempio, i puntinisti dipingevano l'erba a puntini gialli e azzurri vicinissimi tra loro: l'occhio da lontano li "mischia" e ottiene il verde. Il Divisionismo sfrutta lo stesso concetto, ma usando linee (leggi: pennellate) anziché punti: per questo la pittura del Segantini maturo ha quell'andamento filamentoso così caratteristico e poetico.

Le cattive madri nasce a metà degli anni '90 dell'Ottocento, e nel realizzarlo Segantini trae ispirazione da un poema indiano antico, dov'è descritta nel dettaglio la punizione inflitta alle madri che non sono state all'altezza del proprio compito. Non stupitevi della scelta un po' nerd: le fonti letterarie/artistiche esotiche erano in realtà molto di moda nella seconda metà del XIX secolo. Segantini aveva di particolare il fatto di essere stato analfabeta fino in età adulta, perciò la sua sete di cultura era stata disordinata e incontenibile. Da quando l'adorata compagna Bice (Luigia Pierina Bugatti, sorella di un pittore suo collega) gli aveva insegnato a leggere, aveva divorato tutto ciò che all'epoca era imprescindibile per un artista. Uno dei suoi autori preferiti era Nietszche, dal quale aveva assorbito la fascinazione per le filosofie orientali.

Le cattive madri descrive la straziante condanna delle donne che in vita rinunciarono al loro compito biologico, e che hanno l'eternità di una tela per rimpiangerlo. (Freud avrebbe qualcosa da ridire? Sì, ci piace vincere facile).

Soggette alla gravità infernale che - in una postmoderna pena del contrappasso - le vede levarsi al cielo come fatte d'elio, alberi gelosi le stringono fra le braccia. E persino questi ultimi, nodosi e 'nvolti, sanno di un Dante omaggiato; stanchi, spogli, cupi, errori d'ortografia in china nera.

Come tutti coloro che hanno le creste innevate negli occhi fin da bambini, Segantini conosceva la roccia e il vento, e di roccia e vento sembrano fatte anche le madri, bellissime nella limpidezza dei corpi sospesi. La firma eterna di Segantini sono quelle incredibili, lunghissime e dolorose pennellate che sulla tela si levano chiare e trepide, vibranti, sismografie d'archetto.

Le cattive madri tuttavia sono circondate da madri buone, protettive, affidabili: le montagne, genuina patria dell'apolide pittore. Placide nello sfondo, sono la certezza, il baluardo contro l'imbrunire, un abbraccio solido, perenne.

Le cattive madri descrive la straziante condanna delle donne che in vita rinunciarono al loro compito biologico, e che hanno l'eternità di una tela per rimpiangerlo. (Freud avrebbe qualcosa da ridire? Sì, ci piace vincere facile).

Soggette alla gravità infernale che - in una postmoderna pena del contrappasso - le vede levarsi al cielo come fatte d'elio, alberi gelosi le stringono fra le braccia. E persino questi ultimi, nodosi e 'nvolti, sanno di un Dante omaggiato; stanchi, spogli, cupi, errori d'ortografia in china nera.

Come tutti coloro che hanno le creste innevate negli occhi fin da bambini, Segantini conosceva la roccia e il vento, e di roccia e vento sembrano fatte anche le madri, bellissime nella limpidezza dei corpi sospesi. La firma eterna di Segantini sono quelle incredibili, lunghissime e dolorose pennellate che sulla tela si levano chiare e trepide, vibranti, sismografie d'archetto.

Le cattive madri tuttavia sono circondate da madri buone, protettive, affidabili: le montagne, genuina patria dell'apolide pittore. Placide nello sfondo, sono la certezza, il baluardo contro l'imbrunire, un abbraccio solido, perenne.

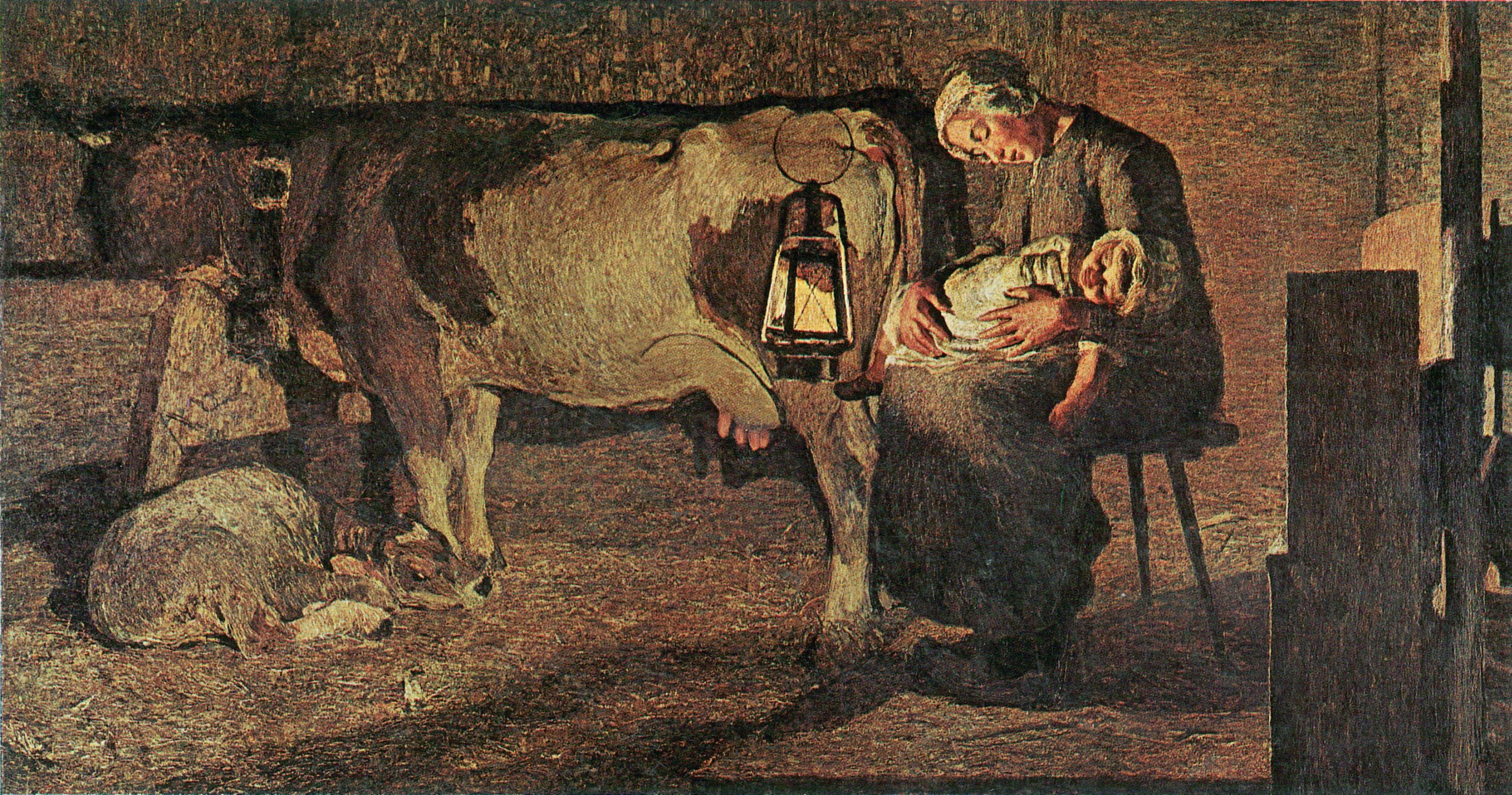

Segantini seppe dipingere anche la tenerezza della maternità, ed è con questa infinita tenerezza che vi lascio: Le due madri sprigiona esattamente quel tipo di calore che in alta montagna è un lusso che solo l'infinito affetto di una madre può mantenere vivo anche nel pieno dell'inverno.

Last but not least, dovete sapere che neanche il grande talento e la fama (che Segantini aveva all'epoca) gli valsero mai nemmeno la cittadinanza ad honorem. La scaltra Svizzera in compenso gliela offrì spesso, e dopo la sua morte gliela conferì, pure se lui non la voleva: Segantini era e si sentiva italiano. Tuttavia, bisogna ammettere che gli elvetici son svegli, meriterebbero un post a parte. Quale altro popolo è così furbo da celare paradisi fiscali dietro montagne verdi, orologi e cioccolato?

.jpg)

_Danae.jpg)